(2021年4月26日 10:00)(外来リハビリブログ)

こんにちは!北星病院外来リハビリ班です。

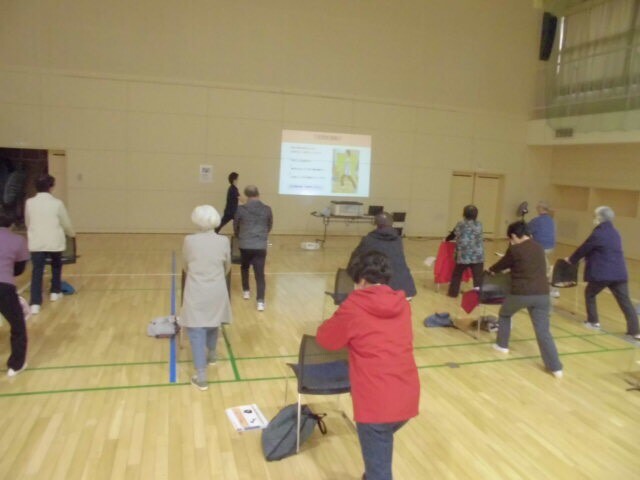

朝練です。

今回のテーマは『胸郭出口症候群(きょうかくでぐちしょうこうぐん)』です。

胸郭出口症候群とは・・・

首と胸周辺を通る神経や血管があります。

その神経や血管が圧迫されたり引っ張られたりしてしまうことで

腕や手に痺れやむくみ、冷たさを感じるなどの症状が出ることがあります。

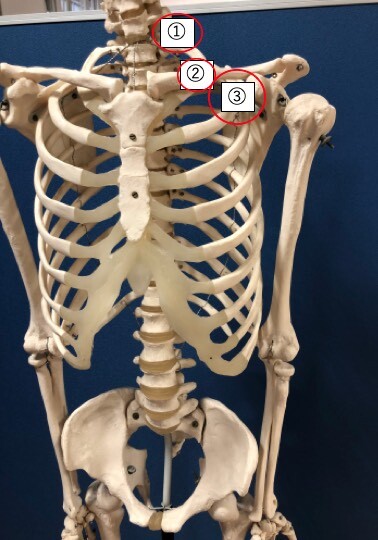

神経の通り道として

①前斜角筋と中斜角筋(首の筋肉)のあいだ

②鎖骨と第一肋骨とのあいだ

③小胸筋(胸の筋肉)のうしろ

があります。

アプローチとして種類はいくつかありますが

リハビリで行うアプローチとしては

①・③の場所で起こるような神経の圧迫を改善するために

筋肉の柔軟性を出すためのマッサージや物理療法、姿勢や筋肉の過剰な

緊張を予防するための日常生活指導を行なっています。

当てはまるような症状の方は是非ご相談ください!

参考文献

Chi-ngai Christopher Lo Systematic review: The effectiveness of physicaltreatments on thoracic outlet syndrome in reducingclinical symptoms 2011