(2021年3月25日 18:44)(外来リハビリブログ)

こんにちは!

北星病院外来リハビリ班です。

皆さんは運動後に身体をいたわっていますか?

翌日への回復のために効率的に身体を回復させることができれば

運動もイヤになりにくいですし長期的な継続につながると思います。

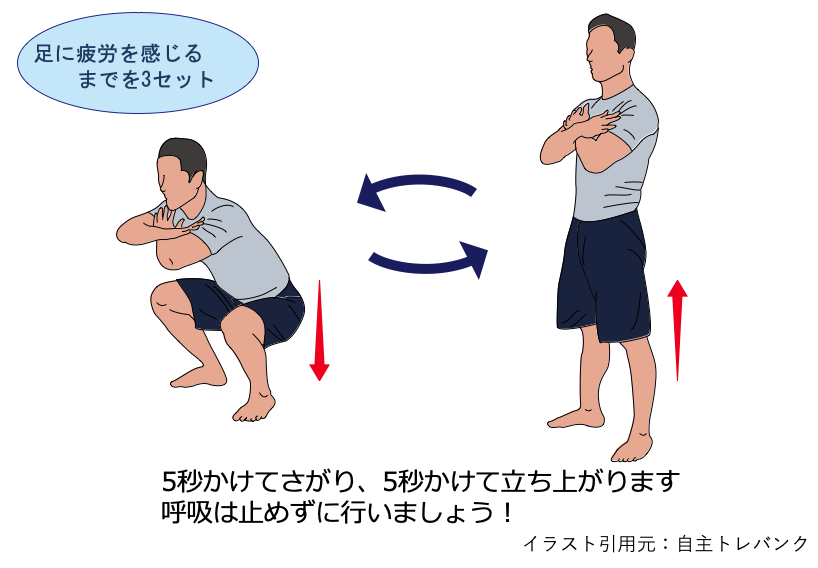

今回は運動(筋トレなど)後の身体への回復のためにどうすれば良いのか?というテーマでやっていきます。

筋トレのような瞬発的な運動では身体の中の栄養として主に糖質が使われます。

糖質とは主にご飯やパンに含まれる栄養素です。

筋トレなどの運動を行った後には身体を回復させるためにも糖質を摂取する事が重要になってきます。

※この場合の回復の定義として、筋肉に筋グリコーゲン(筋肉に蓄えられ糖の一種で筋肉の収縮のためのエネルギー)が貯蔵されることとします。

メディア等では低糖質ダイエットや糖質制限といった言葉も流行りましたが

しっかり運動していく中では身体を回復させるためにある程度の糖質をとる事が必要になってきます。

どんな方法で糖質をとっていけば良いのかを解説していきます。

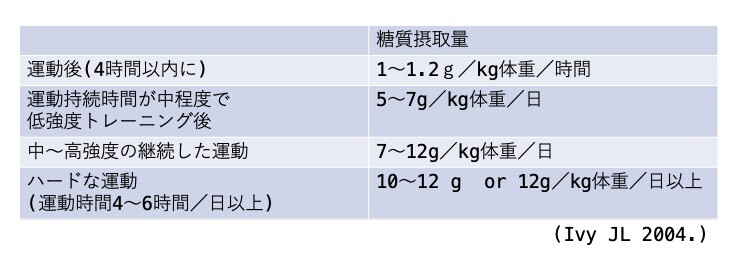

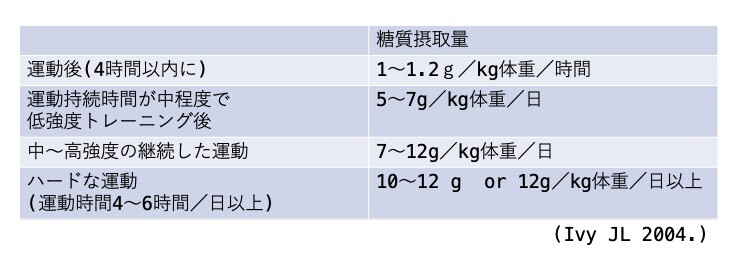

①どのくらい糖質をとっていくのか?いつ取れば良いのか?

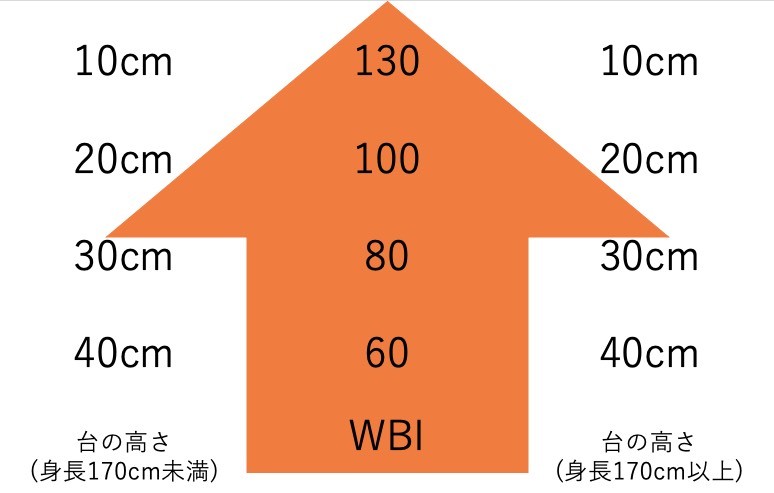

具体的にどのくらいの食物の量かと言いますと、運動後は体重1㎏あたり1g、ハードな運動後は体重1㎏あたり10gの糖質摂取が必要です。体重60kgの方を例にすると、運動後(1g/kg)は60g、ハードな運動後(10g/kg)は600gの糖質摂取が必要です。ご飯で換算すると茶碗一杯が100gとして運動後は2,7杯、ハードな運動後は16杯になります。

上記はあくまでアスリート向けの基準となっていますし、実際はご飯のみで摂取することはないので飲料等でも効率的に摂取する必要があります。

糖質と一緒にたんぱく質も摂取する事がおすすめされます。

他の研究では糖質と一緒にたんぱく質も摂取した方が筋肉への筋グリコーゲン貯留が多かったという報告もあります。(JOHN L. IVY 2002)

②どんな種類の食品を摂取すると良いのか?(具体例)

固形でも液体でも24時間後の回復に関しては差がないとの報告があります。(Parkin, J.A 1997)

運動中や運動直後は内臓よりも筋肉へ血液が豊富なのですぐに回復する必要があるのであれば固形物よりも飲料での摂取の方が内臓の負担という観点からも望ましいと思います。

難しく考えずおにぎりやジュースなどで摂取していけば良いと思います。

(コンビニ等の商品では栄養素が書いてあるので計算もしやすいです)

一般の人に関してはアスリートの基準に沿って行わなくても良いですが

大事なことは筋トレをすると糖質が使われて筋肉が回復するためには

糖質をとることが必要になるということです。

引用文献

①Burke LM, Kiens B, Ivy JL.:Carbohydrates and fat for training and recovery. J Sports Sci.22 ,pp15-30, 2004.

②JOHN L. IVY Early postexercise muscle glycogen recovery is enhanced with a carbohydrate-protein supplement J Appl Physiol 93: 1337–1344, 2002.

③Parkin, J.A., Carey, M.F., Martin, I.K., Stojanovska, L. and Febbraio, M.A. 1997. Muscle glycogen storage following prolonged exercise: effect of timing of ingestion of highglycemic index food. Med. Sci. Sports. Exerc. , 29(2): 220-224