(2022年3月 4日 17:00)(通所リハビリブログ)

みなさんこんにちは!北星病院音楽療法士の青木梨央です。

今回は通所リハビリで行っている音楽療法の様子をお伝えします!

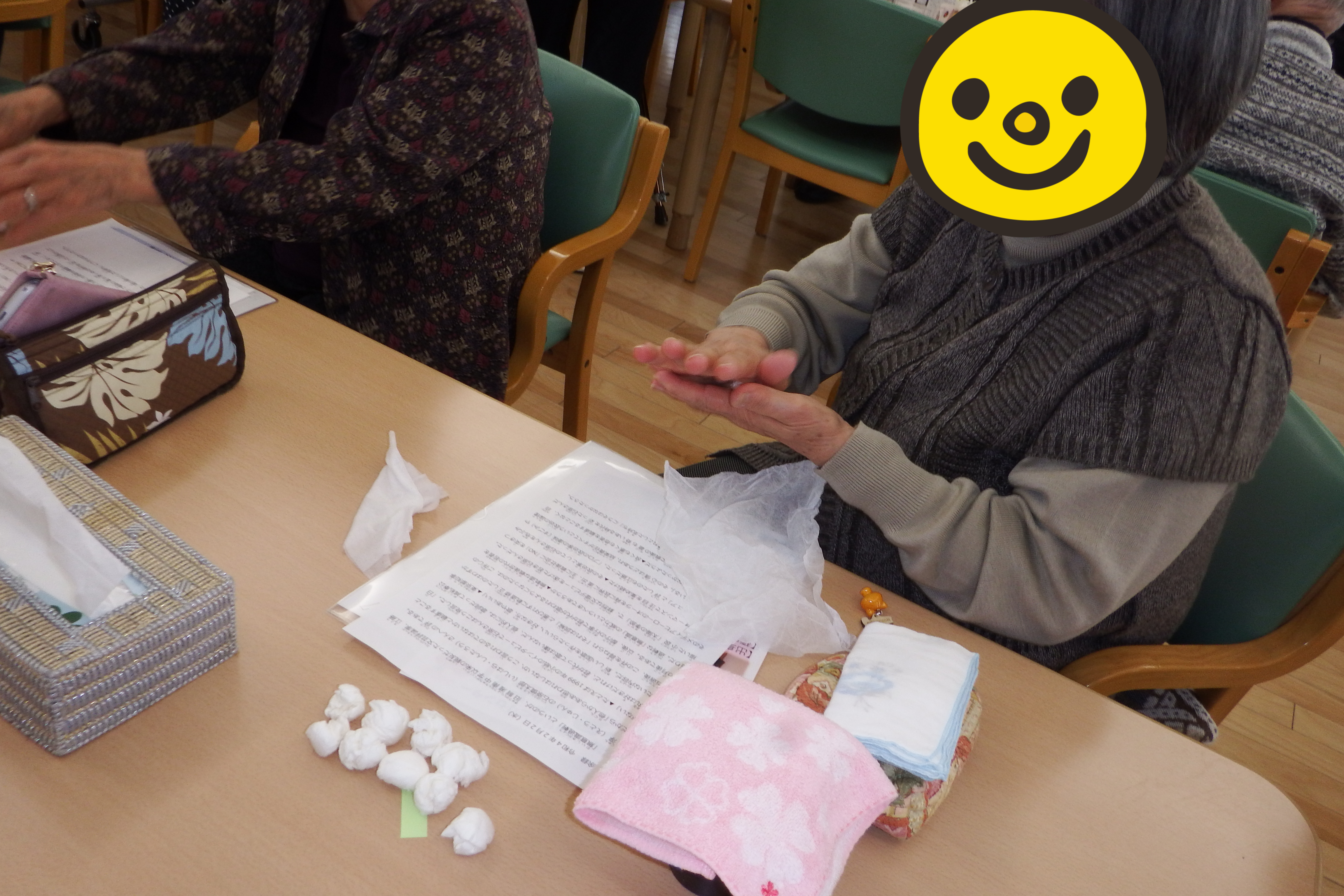

先月の音楽療法ではピアノ演奏をしました♬

先月の音楽療法ではピアノ演奏をしました♬ピアノは身近にあるようで、意外と弾いたことのある方は少なく、演奏するのは難しいというイメージの方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は少し変わった方法でピアノ演奏してみました!

楽譜はなく、鍵盤に数字が書いてあります。

①から⑯までの数字を小さい数から順番に押していくと「日の丸の旗」という曲になります!

数字を予測しながら、狙った数字の鍵盤を押すことは認知機能の訓練にもなり、

演奏できたことによる達成感や満足感に繋げることを目的にした活動になります!

|

皆さん、緊張されている様子も見られましたが、声を掛け合いながら演奏し、

「初めて弾いた!」「楽しかった!」という声を多くいただきました(^^)/

また、2人1組で演奏を行ったため、普段なかなか話すことがない方との

コミュニケーションをとることができ、とても楽しまれている様子でした!

通所リハビリでは感染対策を行いながら、毎日音楽療法を実施しています。

今回はピアノ演奏でしたが、目的に合わせて様々な活動に取り組んでいますので、

ご興味のある方は、北星病院音楽療法士の青木までお声掛け下さい(^^)♪

以上、北星病院音楽療法士、青木でした!